近年、累進配当を表明している企業が大増加しています。

累進配当とは、「1株当たりの配当金額を減少させずに維持、増加させる」配当方針のことを言うそうです。

ここでは、2025年4月15日までに累進配当を表明している企業の統計と分析を行いました(必ずしも「累進配当」という言葉を使用していなくとも、同様な表現のものを含む)。

上場企業が配当政策を開示する場面は非常に多く、有価証券報告書の配当政策、配当政策変更の適時開示、決算短信、中期経営計画、コーポレートガバナンス報告書、剰余金配当決定の適時開示、決算説明会資料、ホームページ、等々と多岐にわたるため、必ずしもすべての累進配当宣言企業を完全に網羅できているわけではないので、ご容赦ください。

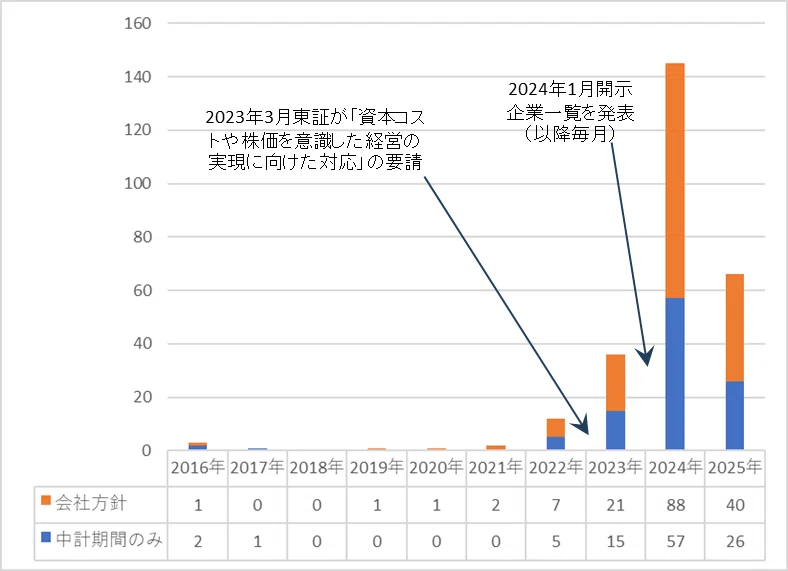

累進配当を表明している企業数

大きく分けて、①中期経営計画の期間中のみを累進配当の対象期間とするもの(その後延長している企業も含む)、②会社の配当方針として、累進配当を宣言しているもの、に分類されます。

これまで累進配当表明について確認できた企業数は合計267社で全上場企業の7%もの企業が累進配当を標榜しています。うち①が106社、②が161社となっています。

累進配当宣言の大増加は明らかに東証からの要請が起因していると考えられます。

確認できた限りにおいては、最初に累進配当宣言を行ったのは、いちご株式会社(2016年4月19日)、次いで三菱商事(2016年5月10日)です。

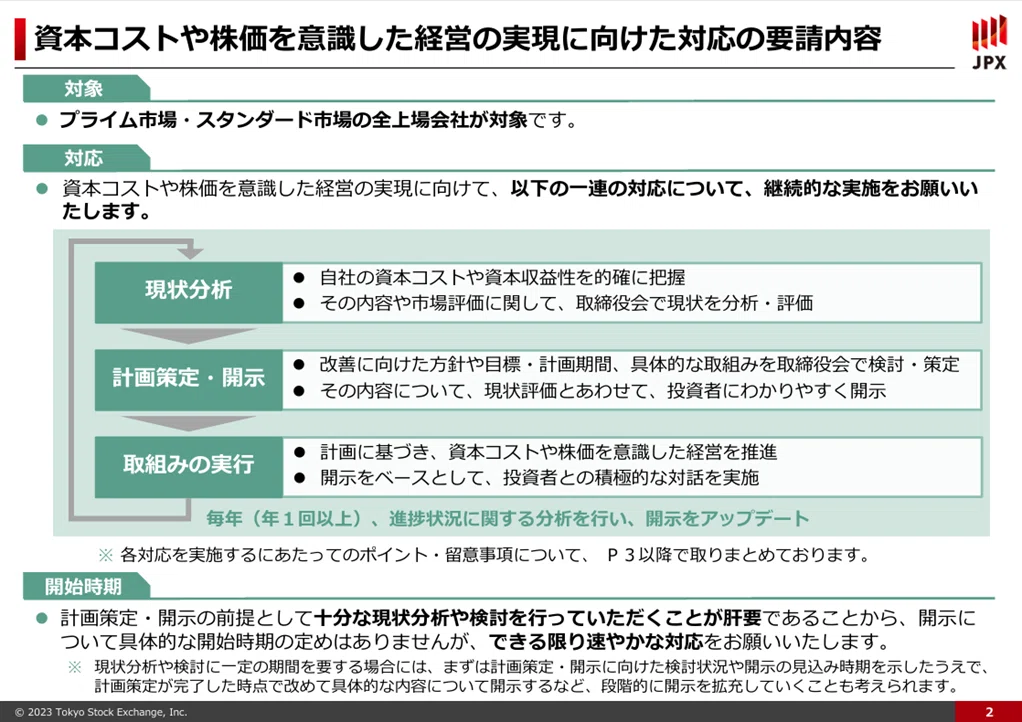

(ご参考)東証の要請資料から抜粋

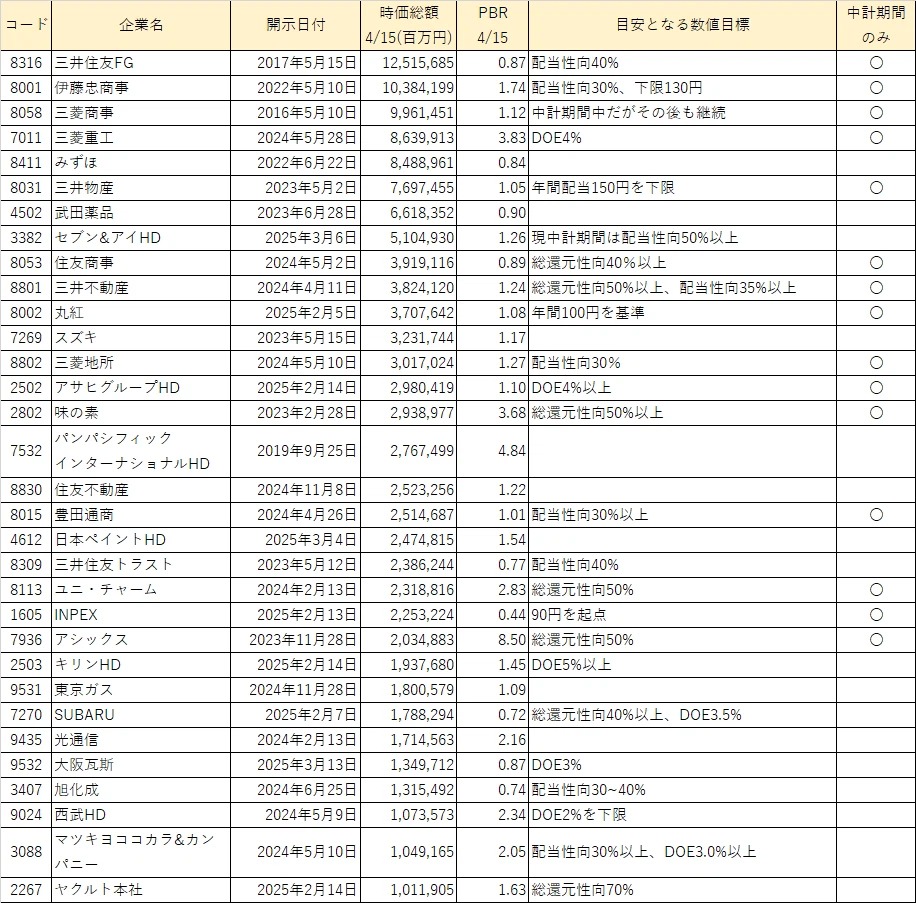

累進配当を表明している時価総額1兆円以上の企業

おそらく銀行ビジネスは累進配当には親和性が高いと考えられ、地銀での宣言行も多い。

累進配当に加えてDOE基準を設定している企業も散見されます。

銀行、商社、不動産等のPBR万年割安バリュー株業種が多い。

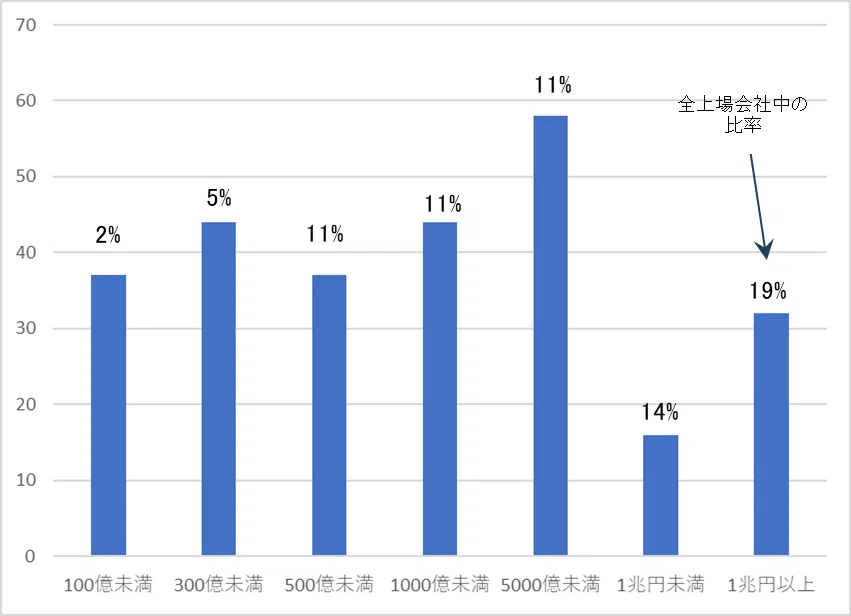

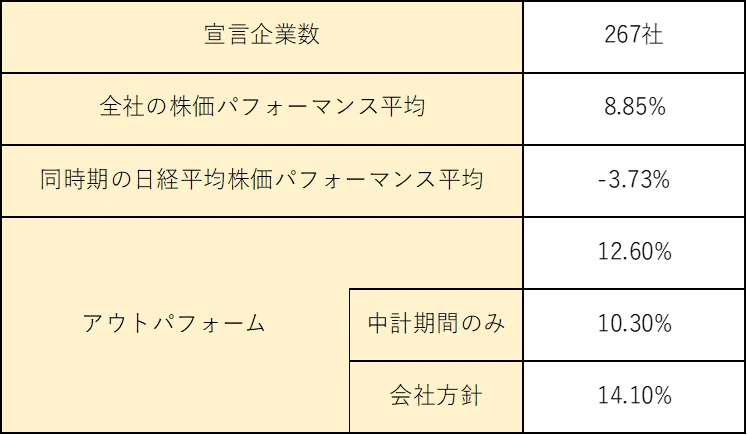

累進配当を表明している企業数(時価総額毎社数)

意外にも時価総額の大きな企業による「累進配当宣言」比率が高い

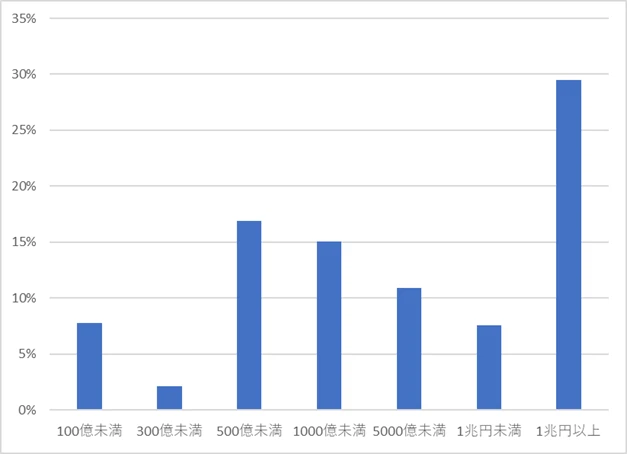

累進配当を表明している企業数(PBR毎社数)

「累進配当宣言」を行っている企業はPBRで0.5~1.5倍が中心。

ただ、当PBRは2025年4月15日現在のPBRであり、累進配当宣言を行った結果PBRが改善している場合もあると考えられますが、傾向値としてはほぼ正しいでしょう。

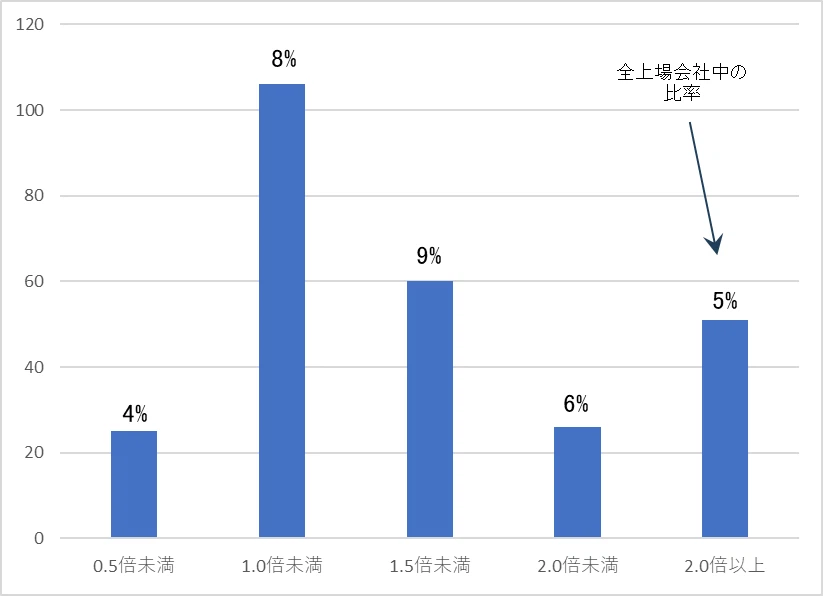

累進配当を表明している企業の開示後の株価パフォーマンス vs 日経平均

累進配当宣言を行った日から2025年4月15日までの株価パフォーマンスを日経平均と比較し、どれだけアウトパフォームしているかを検証してみました。

数字からは株価に対しての一定の効果があったと推察されます。当然会社方針として宣言を行った方が効果は高い。

累進配当を表明している企業の開示後の株価パフォーマンス(時価総額毎 vs 日経平均)

1兆円以上の時価総額の企業の累進配当宣言による株価へのインパクトが大きいですが、商社株へのウォーレンバフェットの投資、銀行株の大幅水準訂正の動き等を差し引いて考える必要もあると思います。

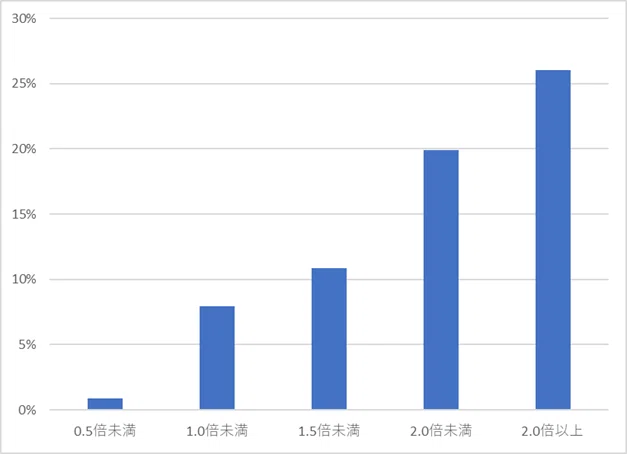

累進配当を表明している企業の株価パフォーマンス(PBR毎 vs 日経平均)

PBRのそもそも高い企業の株価へのインパクトが大きく出ています。

まとめ

調査をしてみると、これほど多くの企業が「累進配当」宣言を行っていたことは驚きでした。

ただ、「累進」という言葉を安易に使用しているケースも多く、開示文書間で表記が必ずしも一致しない場合もあり、有価証券報告書の配当政策、中計での配当政策、剰余金配当金確定適時開示の「配当方針」がばらばらということも多い。

「累進配当を目指す」とか、「累進的配当を目標」とか、「累進配当を検討していく」(東京建物他)とか、潔くないケースも多い。中には「配当性向を累進的に増加させる」なんていうのもあった。(検討とかはリストには含んでいない。もちろん配当性向も)

数年前に累進配当を表明しながら、直近で配当方針をDOE〇%に変更するケースも数件見られました(青山商事等)。累進配当は配当が減らないかもしれませんが、投資額に見合っているとは限りません。しかしDOE基準はPBR1倍割れの企業への投資では極めて投資利回りが明確なため、受け入れやすいのではないでしょうか。ただ、DOE1.5%を目指すという銀行もあり、そんなの表明するなと言いたくなりました。

株価への検証の結果は、①大企業、②そもそもPBRが高い企業、③中計期間だけではなく、会社方針としての累進配当宣言、が最も有効という結果となりました。

そもそも株価評価が高い企業が、配当も安定的に出すと宣言すれば、買いたくなりますね。

↓累進配当宣言全企業一覧ファイルもご参考まで

.jpg)